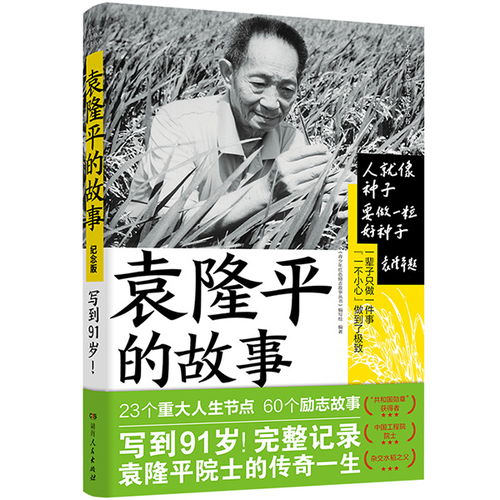

袁隆平:一颗稻穗,改变世界的传奇

想象一颗小小的稻穗,竟能承载起一个国家的希望,甚至影响整个世界的粮食安全。这就是袁隆平的故事,一个关于梦想、坚持和奉献的传奇。

一粒种子,一颗心

1930年,袁隆平在北京协和医院呱呱坠地,他的名字“隆平”寓意着“高大的平原”,仿佛预示了他未来的人生轨迹。袁隆平从小就对农业有着浓厚的兴趣,他曾在回忆中说:“每当桃子成熟的时候,我记忆中美丽的果园就会浮现在我的脑海里。花园郁郁葱葱,到处是芳香的花草和一串串鲜亮的果实。我认为这一切是如此美丽!美貌让我当时就想,以后一定要学农业。”

饥荒中的觉醒

1960年,中国发生了全国性的饥荒,袁隆平亲眼目睹了路边饿殍遍野的惨状,这深深刺痛了他的心。他决心在农业科研上有所作为,为解决中国的粮食问题贡献自己的力量。

发现与突破

1960年7月,袁隆平在农校的试验田里偶然发现了一株颇具特色的水稻。他推断这应该是天然杂交水稻,并开始尝试人工去除雌雄同体水稻的雄花,给它们另一个品种的花粉,试图产生杂交品种。1964年7月5日,他的实验稻田里发现了一株天然雄性不育株,人工授粉后,产生了数百粒第一代雄性不育株的种子。

杂交水稻的诞生

1970年,袁隆平与助手李必湖和冯克珊在海南发现了一株花粉败育的雄性不育野生稻,成为突破三系配套的关键。1972年,他育成了中国第一个大面积应用的水稻雄性不育系二九南一号A和相应的保持系二九南一号B,次年又育成了第一个大面积推广的强优组合南优二号,并研究出整套制种技术。

杂交水稻的推广与应用

1986年,袁隆平提出了杂交水稻的育种战略,将杂交水稻的育种从选育方法上分为三系法、两系法和一系法三个战略发展阶段。据统计,杂交水稻在中国的推广种植面积一度达到了亿亩以上,增产的粮食数以百亿公斤计,为中国的粮食安全做出了巨大的贡献。

袁隆平的荣誉与贡献

袁隆平被誉为“世界杂交水稻之父”,他的成就得到了世界范围内的认可。1995年,他被选为中国工程院院士;1999年,中国科学院北京天文台施密特CCD小行星项目组发现的一颗小行星被命名为袁隆平星;2000年度,他获得国家最高科学技术奖;2004年,获得沃尔夫农业奖;2006年4月,当选美国国家科学院外籍院士;2010年,获得澳门科技大学荣誉博士学位;2018年,当选中国发明协会首届会士。

袁隆平的故事,不仅仅是一段科研历程,更是一个关于梦想、坚持和奉献的传奇。他用自己的智慧和汗水,为解决全球粮食问题贡献了自己的力量,成为了一个时代的楷模。正如他自己所说:“我毕生的追求就是让所有人远离饥饿。”一颗稻穗,改变世界,袁隆平,一个平凡而又伟大的名字,将永远镌刻在人类历史的长河中。